|

Vous avez été un acteur du combat pour le maintien de l’Algérie française… Dans quelles circonstances ? Mon engagement partisan résulte d’une Histoire familiale, tout entière tournée vers la France et son Armée. Plusieurs de mes ancêtres combattirent pour le Second Empire, époque à compter de laquelle certains d’entre eux mirent d’ailleurs pied, sous l’uniforme, sur le territoire d’une Algérie qui restait à pacifier. Durant ma jeunesse, ce culte restait d’autant plus vivace que mes deux grands-pères, alors toujours vivants, avaient été officiers de tirailleurs. Mon père, officier de réserve, entretenait une réflexion, couplée à un militantisme politique d’affiliation bonapartiste, sur le maintien de son Empire à la France. Quant à mon frère Ivan, il effectuait son service militaire en qualité d’officier parachutiste. Il est donc peu de dire que j’étais familialement prédisposé, charnellement attaché même, à la cause patriote de la défense d’un Empire, qui avait été grand et s’avérait, hélas, de plus en plus finissant. Souhaitant lutter pour l’Algérie française, j’ai participé, encore très jeune, aux barricades du 24 janvier 1960, puis fort modestement au putsch raté d’avril 1961. Constatant, après cette date, la faillite d’une institution militaire, dont la majeure part des cadres et des unités se faisait la complice objective du déclin français, je n’ai aucunement cherché à m’y engager à mes 18 ans mais, bien au contraire et tout naturellement même, j’ai rejoint l’OAS, dès que j’ai pu trouver la façon d’y entrer. J’y ai intégré le commando du quartier centre d’Alger, placé sous les ordres du capitaine de légion Branca, un Corse de Bocognano. Mon action au sein de ce véritable corps franc qu’était l’Armée secrète peut se résumer de la manière dont La Hire, compagnon de Jeanne d’Arc, rendait compte de la sienne en un temps où la France était tout autant en proie à la division et la trahison : « J’ai fait tout ce qu’un soldat a l’habitude de faire en temps de guerre ; pour le reste, j’ai fait ce que j’ai pu. » Pourquoi ce terme de « félon » pour qualifier Charles de Gaulle ? Le terme de félon renvoie au domaine de la sacralité, puisqu’il se rapporte à une violation de la parole donnée. C’est une notion qui, dans l’irréligiosité dans laquelle se voit plongée l’époque actuelle, passe pour vieillie et peut-être même anecdotique mais qui, tout au long de l’Histoire, s’est révélée fondamentale. D’ailleurs, même aujourd’hui, certains pays, dont l’état de décomposition morale s’avère un peu moins avancé que celui de la France, érigent le parjure en crime. Chez nous, un ministre peut benoîtement proclamer que son rôle consiste à mentir ; aux USA, un tel fait, lorsqu’il est judiciairement établi, vous envoie quelques années derrière les barreaux. C’est là où nous regrettons que les « young leaders », que la CIA promeut chez nous, ne développent pas une américanophilie qui les pousse à faire carrière outre-Atlantique, où leurs exploits de prestidigitateurs du vrai et du faux trouveraient peut-être leur juste rétribution. Pour en revenir à de Gaulle, mais de façon non moins polémique, les errances de sa carrière permettent au terme de félon de lui aller comme un gant et c’est tout naturellement que je le lui applique. Car un félon est un traître ; traître à son serment, traître à son allégeance. Aux temps féodaux, rien n’équivalait la gravité de la félonie d’un vassal à l’encontre de son suzerain. Car, en manquant à sa parole, non seulement le félon offensait Dieu, devant qui il avait juré, mais, concrètement, rompait la confiance qui lui avait été accordée et donc rendait impossible la moindre notion de stabilité et d’ordre social. Par sa propension à la trahison, le félon, fondamentalement, se révélait porteur de chaos et d’anarchie ; par lui pleuvaient les calamités. Or, de Gaulle fut félon. Non pas à un suzerain, même si ses origines aristocratiques avaient pu le faire taxer d’infidélité à la cause d’une restauration dynastique. Mais à son Souverain qui, depuis 1789, s’avère, en France, n’être que le Peuple et nul autre, en dépit des prétentions de certains à s’y substituer. Et de Gaulle trahit la France, par deux fois au moins, c’est-à-dire le Peuple de France. En 1940, sans aucune délégation pour ce faire, non content de fuir à Londres alors que les opérations militaires continuent, il s’arroge un commandement qu’il ne reçoit de personne d’autre que de ses propres foucades et se mêle d’interférer avec le gouvernement légal, lançant le mythe du 18 juin, en dépit même du fait que les combats se poursuivent jusqu’au soir du 21 juin. Un petit-cousin, marsouin au 23e RIC, tombé ce dit jour dans le secteur Paray-Xeuillay en Lorraine, aurait pu en témoigner. En dépit de la légende dorée forgée Après-Guerre, de Gaulle, durant toute cette période, non seulement s’avéra incapable de participer efficacement à la lutte contre les Allemands (qu’on veuille bien se souvenir de son inaptitude à la Bataille de Montcornet) mais se met au service d’une Angleterre qui s’apprête à nous faire subir Mers-el-Kébir, à bombarder activement les villes françaises, puis, de concert avec les USA, grands gagnants de la guerre, à réduire notre influence mondiale à rien. Et, ce, sans jamais lui-même s’exposer au feu, n’ayant pas même le panache d’un Giraud, auquel il taillera plutôt des croupières, avant de faire embastiller le Maréchal Pétain qui, quels que pussent être ses incomplétudes, essaya de sauver les meubles et fut d’ailleurs son mentor, auquel de Gaulle, depuis le temps où modeste secrétaire il tenta de s’attribuer l’œuvre théorique du vainqueur de Verdun, n’épargna décidément aucune avanie. Sa seconde trahison, la plus connue, ne constitue jamais que la résultante de la première. En concourant à l’édification d’un monde où les vainqueurs américano-russes de 1945 déniaient à l’Europe continentale d’exister et donc de pouvoir exercer la moindre influence géopolitique réelle, de Gaulle avait préparé la liquidation de l’Empire colonial. Le Discours de Brazzaville puis, surtout, ses promesses aux Pieds-Noirs, ne constituèrent que d’affreux mensonges, qui se réglèrent dans le sang de tous ceux qu’il sacrifia à ses crimes, notamment de tous les Harkis dont il permit l’égorgement, après avoir refusé de les rapatrier. Il porte l’entière responsabilité de cette abjection, restée comme une flétrissure sur l’honneur de la France.

Vous abordez le thème de la violation des institutions par le général de Gaulle : aurait-il vraiment commis des crimes dont il aurait pu répondre devant une instance juridictionnelle et laquelle ? Votre question m’amène à relier ma réponse aux précédentes. Car le crime de de Gaulle fut de perpétrer une trahison, aggravée par sa position de chef de l’État. Une fois débarrassé de la nébuleuse mensongère qui, depuis plusieurs décennies, s’obstine à le présenter au pays comme son sauveur, il passera à la postérité pour ce qu’il est, à savoir un Roi félon.

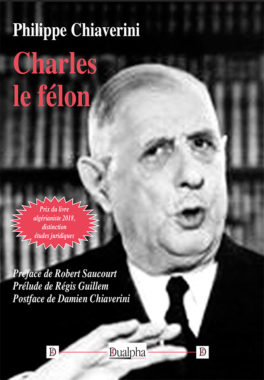

Charles le félon, Philippe Chiaverini, éditions Dualpha, Préface de Robert Saucourt – Prélude de Régis Guillem – Postface de Damien Chiaverini, 226 pages, 25 euros.

|