|

| |

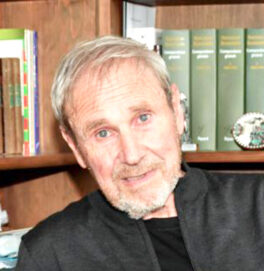

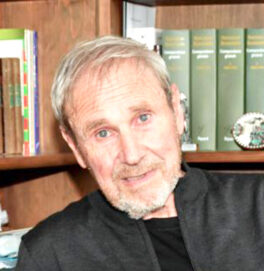

Qui est Philippe Chiaverini ?

| |

Philippe Chiaverini est né à Alger en 1943 d’un père avocat et d’une mère directrice d’école. Dès l’adolescence, il milita pour le maintien de l’Algérie à la France qui lui valut quelques petits ennuis judiciaires et à l’issue de son service militaire, il entreprit des études de droit et de sciences politiques à Paris et ce, il est vrai, conformément à une tradition paternelle. Administrateur civil, juge administratif, professeur d’université associé, il prit sa retraite de fonctionnaire de façon légèrement anticipée pour revêtir la robe d’avocat et offrir souvent ses services de juriste à ses anciens camarades. Parallèlement à son activité professionnelle, il a écrit des manuels de droit, des romans historiques, des nouvelles et de nombreux articles. Il vit à Bastia dans l’île de ses ancêtres. Il aime à dire : « Un Corse s’absente, il n’émigre pas. »

|

|

|

|

|

| |

Et l’Algérie resta française…

| |

|

« L’idée même d’une séparation territoriale naquit,

dans les derniers temps de la Guerre d’Algérie chez ceux qui,

conscients de l’improbabilité de conserver l’entièreté du territoire,

misaient sur la pérennité d’une « forteresse européenne »

Entretien avec Philippe Chiaverini, auteur de d’Et l’Algérie resta française… (éditions Dutan) (Propos recueillis par Fabrice Dutilleul)

|

|

|

|

|

| |

Sachant ce que furent les Accords d’Évian, comment expliquez-vous le paradoxe de votre titre ? L’ouvrage constitue justement une uchronie. C’est-à-dire la relation d’un passé qui ne fut pas véritablement. Ou, en tout cas, pas totalement. Une version alternative de la réalité d’hier, dans laquelle le cours des évènements prend une direction différente et, partant, propose des faits qui divergent quelque peu de ce que l’Histoire académique nous enseigne. Ainsi, mon livre expose une idée simple et qui tenait à cœur à beaucoup, au début des années 1960. À savoir que la France refuse de rendre les armes face au FLN ! Ou, plus exactement, fasse valoir ses succès militaires, afin de conserver ce à quoi elle pouvait alors légitimement prétendre en Algérie. De quelle manière la Ve République, dont la fondation repose sur un problème algérien qui a fini par déconsidérer le régime précédent, aurait-elle pu disposer de la faculté de régler les choses autrement que ne le fit De Gaulle ? Le début de la solution serait passé par une refondation du Pouvoir politique qui s’exerçait… Face à la tyrannie d’un Robespierre, les Thermidoriens n’avaient pas hésité à faire retomber sur son cou délicat le couperet d’une guillotine, qu’il avait tant aimé appliquer aux autres. De Gaulle, qui usait à outrance d’une justice militaire expéditive et faisait fusiller certains de ses opposants, se devait de connaître le sort des despotes. Évidemment, une telle action aurait eu peu de chance de recevoir un vernis de légalisme. Je me suis donc permis d’imaginer le décès, par attaque cardiaque, de l’imminent fossoyeur de l’Algérie française, avant qu’il n’eût l’opportunité de la brader avec les négociateurs dépêchés à Évian. La mort de De Gaulle aurait-elle pu à ce point infléchir la situation ? Me trouvant dans le domaine du roman et donc de la fiction, c’est l’hypothèse que je soutiens. Bien-sûr, De Gaulle n’était pas le seul chef d’orchestre de l’époque. Surtout, nos « chers alliés » américains ne rêvaient, déjà et toujours, que de nous expulser de l’ensemble de notre pré-carré colonial. Seul un chef d’État assez habile pour louvoyer entre de tels obstacles aurait pu mener la barque à bon port. Les circonstances de l’époque plaident pour percevoir ces qualités chez Giscard d’Estaing, alors partisan de l’Algérie française et, en mars 1962 où se situe cette césure, probablement pas encore l’homme que, dans notre réalité, il sera en 1974. Disons, pour simplifier, que, au début de la parenthèse gaulliste qui s’ouvrait encore tout juste, bien des choses demeuraient possibles. Et que Giscard, en dépit de tous ses défauts, possédait l’agilité d’esprit pour concevoir une solution acceptable de la part des différentes parties. Alors, justement, pour vous, cette solution tiendrait à la scission ? C’est, en effet, l’idée que j’habille d’une concrétisation historique. Maintenir un absolu statu quo ante aurait été difficile. Les maquis n’avaient tout de même pas tous disparu et une idéologie indépendantiste existait dans une frange de la population dite franco-musulmane. Parfois partagée par d’anciens cadres subalternes de l’Armée coloniale, que la France n’avait pas su s’attacher par de meilleures promotions. C’est d’ailleurs tout le drame de l’œuvre coloniale, en Algérie, que de n’avoir jamais su élaborer une politique cohérente vis-à-vis de l’indigénat. La scission territoriale pouvait, en conséquence, servir de compromis. À côté d’une profondeur territoriale, indigène, musulmane et quelque peu archaïque, se positionnerait une large bande côtière, entre Alger et Oran, qui regrouperait les éléments européanisés, modernes et dynamiques. Une telle séparation n’aurait-elle pas présenté le risque de se muer en voie étroite ? Bien que fiction, mon livre se penche justement sur la viabilité d’une telle organisation. En l’appréhendant par la perspective démographique. La comparaison d’évolution de chacun des deux groupes constitués ! Car cette scission en deux entités n’aurait pas opposé une Province française à un pays étranger. Elle aurait créé deux États distincts et officiellement souverains. Lesquels, même pour celui qui initialement aurait conservé un puissant arrimage à la France, auraient dû, à terme, fare da soli. Devenirs qui, pris dans une durée générationnelle, auraient entraîné des résultats comparables à d’autres similaires. Ceux, médiévaux, des États latins de Terre Sainte. Ou bien ceux, moins lointains, qui affectèrent l’Union sud-africaine comme, aujourd’hui, dans une certaine mesure, Israël face à la Palestine. C’est l’histoire parallèle de cette pente irréversible que conte un peu l’ouvrage. Dans quel recoin de votre esprit a jailli cette idée qui, de prime abord, pourrait passer pour baroque ? L’idée même d’une séparation territoriale naquit, dans les derniers temps de la Guerre d’Algérie chez ceux qui, conscients de l’improbabilité de conserver l’entièreté du territoire, misaient sur la pérennité d’une « forteresse européenne ». J’ai eu à cœur de la reprendre et de la développer, à l’approche du 50e anniversaire de l’indépendance, date de parution de la première édition de l’ouvrage. Il s’agissait, alors, d’exorciser certains démons. Sans doute le début de ma retraite professionnelle m’incita-t-il à revisiter ce passé, auquel j’ai, à ma modeste mesure de militant, participé. Coucher sur le papier certains faits, que j’ai traversés. Brosser quelques visages, que j’ai croisés. Afin de les faire revivre, de leur redonner corps, de montrer quelque peu leur vérité. Touches de vécu qui colorent l’uchronie d’une dose de récit. Qui restituent un monde qui n’habite plus que dans nos souvenirs ! Avec le souhait de montrer qu’un résultat autre que celui enduré n’aurait guère duré. Même si un pays qui aurait possédé un chef d’État davantage digne que celui que j’ai qualifié, dans un autre de mes ouvrages, de Charles le Félon, aurait pu faire l’économie des ignominies engendrées par la collusion gaulliste avec les égorgeurs du FLN. Parjure envers les Pieds-noirs, Harkis et fidèles de l’Algérie française, que tous ces derniers écopèrent dans les flots de sang de leurs nombreux martyrs. Une décennie après sa rédaction, l’évolution du monde n’a fait que me renforcer dans ma perception première. Et l’Algérie resta française…, Philippe Chiaverini, éditions Dutan, (uchronie), 182 pages, 23 euros.

|

|

|

|

| |

Du même auteur : Charles le félon

| |

Préface de Robert Saucourt – Prélude de Régis Guillem – Postface de Damien Chiaverini

Philippe Chiaverini questionne carrément la légitimité du pouvoir gaullien, dans ses fondements comme dans son exercice. Grille de lecture juridique et politique du décennat gaullien, l’ouvrage souligne les prédictions qui avaient été faites quant aux risques d’incomplétudes ou de dérives que ce système portait en germes et remet en lumière de pertinentes oppositions que leurs échecs électoraux avaient eu tendance à reléguer dans un certain oubli. Il redonne ainsi la parole à ceux qui contestaient la mise en place du régime et conforte, par là-même, l’opinion de ceux qui n’arrivent pas à s’en satisfaire.

Charles le félon, Philippe Chiaverini, éditions Dutan, (essai), 226 pages, 25 euros.

|

|

|

|

|

| |

Nos dernières parutions

Histoire des soldats libres de l’Antiquité à l’an 2000 de François-Xavier Sidos

La grande aventure des mercenaires

L’époque est à la « privatisation de la guerre », mais les mercenaires restent très méconnus. Il y a une réalité mercenaire, loin des mythes et des jugements péremptoires. C’est cette réalité-là qu’il faut cerner, comprendre et, pourquoi pas, vivre. De Xénophon à Bob Denard, ce sont près de vingt-cinq siècles d’engagements, de combats et de rêves vécus qui sont ici racontés.

Éditions Dualpha, 372 pages, 37 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

Pour une révolution aristocratiquede Louis Furiet Essai de philosophie morale et politique… La magnanimité, ou grandeur d’âme, peut se définir comme une certaine force dans la poursuite des plus grands biens de l’âme, ou biens spirituels. Elle s’identifie au sommet de la vie morale, à la perfection humaine. L’auteur nous démontre qu’une magnanimité accessible à tous n’a de sens que dans une démocratie organique.

Éditions L'Æncre, Préface de David L’Épée, 142 pages, 21 euros. Pour obtenir ce livre, cliquez ici.

Ecce homo de Louis-Claude de Saint-Martin « Ce petit livre qui parut en 1792 a gardé sa valeur et reste actuel. Les mêmes déviations contre lesquelles Louis-Claude de Saint-Martin mettait en garde ses contemporains se perpétuent aujourd’hui. Et il est toujours combien nécessaire que les hommes soient rappelés à la vraie spiritualité qui est toute intérieure, au seul chemin qui est la “voie étroite”, au seul Médiateur qui est le divin Réparateur » (Paul Dérain).

Éditions Déterna, 12 pages, 19 euros. Pour obtenir ce livre, cliquez ici.

Miribel et Freycinet (1888-1893) de Witold Zaniewicki Doctrine de l’École de Guerre En 1870, il n’existait en France aucune Doctrine de Guerre : les combats étaient imposés par l’ennemi, les missions n’étaient pas définies, les troupes manœuvraient en masse comme sur le polygone d’instruction. Les Allemands, au contraire, attaquaient par petits éléments, profitaient du terrain et obéissaient à une impulsion commune issue de la doctrine de leur État-Major. Pour essayer de donner aux officiers français cette « communauté de pensée, cette doctrine commune », on créera l’École de Guerre. Au manque d’unité doctrinale s’oppose le travail pratique de Freycinet, aidé de Miribel et de l’État-Major de l’armée. Ils voient en effet dans la nation armée, caractérisée par l’emploi des réserves, le facteur primordial de la guerre future.

Éditions Dualpha, 144 pages, 21 euros. Pour obtenir ce livre, cliquez ici. Doctrine de la fédération française de tir des professionnels armés, Raymond H. A. Carter - Henri Pétry Préface de Christian Ménard, ancien secrétaire de la Commission de la Défense et des Forces Armées (A.N.), ancien Député-Maire honoraire de Châteauneuf-du-Faou

Sociétés Militaires Privées (SMP), Contractors, Mercenaires : que n’a-t-on prat d’amalgames pour jeter l’opprobresur des activités de Défense et de Sécurité s’exerçant en toute légalité. Une formation adaptée, reconnue par les instances publiques est une nécessité. Il ne s’agit pas là de former des « rambos », des « bodybuilders », mais des hommes complets, c’est-à-dire des personnes capables de réfléchir, de s’adapter à toute situation, possédant des éléments de géopolitique, maîtrisant une langue étrangère. Cette doctrine a été réalisée en 2023 sous la direction du Comité d’administration de la Fédération Française de Tir des Professionnels Armés avec l’aide du groupe de travail composé de (par ordre alphabétique) : Fabrice AUGERAUD, Olivier BILLY, Dr Raymond CARTER, Me Guillaume DEMARCQ, Jean-Pierre DIOT, Richard ETZWEILER, Dr Vincent LAFORGE, Pascal LIENARD, Pascal LOUIS, Henri PETRY, Cédric ROSSO.

Éditions Dualpha, , 62 pages, 17 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

Germanica, Alain de Benoist Yggdrasill, l’Arbre cosmique des ancien Germains

Verden : Widukind face à Charlemagne

Götz von Berlichingen et la Guerre des Paysans Dans ce volume intitulé Germanica, l’essayiste Alain de Benoist apporte sa pierre aux études germaniques en s’intéressant à trois sujets bien différents, mais qui tous contribuent à éclairer certains aspects mythologiques et historiques mal connus dans notre pays.

Éditions Dualpha, 174 pages, 23 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

J’étais à la Harka 903, Gérard de Badts de Cugnac On s’accorde pour situer la première harka en 1954 dans les Aurès, créée à l’instigation de Jean Servier. Dès 1956, le Bachaga Boualam reçoit l’autorisation de lever une harka de trois cents hommes. Le capitaine Hentic devient l’organisateur et le conseiller de l’embryon qui, au fil des ans, donne naissance aux différentes harkas du Bachaga. Début octobre, l’auteur, jeune sergent de vingt ans, fier de ses galons tous neufs, débarque sur les Hauts Plateaux Sétifiens. Il va vivre intensément les derniers feux de la guerre d’Algérie dans les rangs de la Harka 903.

Éditions Dualpha, 270 ages, 31 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

|

|

|

|